La memoria no es un depósito fijo de imágenes del pasado. Es un campo vivo donde cada recuerdo se reconstruye desde el presente. Maurice Halbwachs ya lo formuló con claridad: “recordamos dentro de marcos sociales que funcionan como puntos de referencia compartidos, por eso el recuerdo nunca es puramente individual ni estático, sino una recomposición situada” (Los marcos sociales de la memoria, ed. 2004). Paul Ricoeur lo describe como una “coalescencia” entre huellas del ayer e imaginación del ahora: recordar no repite, refigura el recuerdo.

Esta visión desplaza la idea clásica de la memoria como archivo pasivo. Desde Platón, la distinción entre anámnesis y hypomnesis introduce el papel de los soportes externos como protesis de memoria, pero la experiencia histórica muestra que la memoria humana no solo conserva, también crea. Jan Assmann diferencia entre una memoria comunicativa, viva y cotidiana, y una memoria cultural, objetivada en textos, imágenes o monumentos. Estas onviven y se corrigen: una fluye en la conversación social, la otra se fija en símbolos que estabilizan lo que una comunidad decide recordar.

La memoria visual atraviesa la cultura y el cuerpo.

Aby Warburg concibió su Atlas Mnemosyne como un archivo visual dinámico de supervivencias: las formas vuelven, se transforman, condensan afectos. Henri Bergson y Maurice Merleau Ponty extienden esa intuición al gesto. Para Bergson, el pasado persiste de dos modos, como memoria hábito en los mecanismos motores y como memoria recuerdo en imágenes evocadas. Merleau Ponty habla del cuerpo habitual, un saber encarnado que ya no necesita representación para actuar, la mano que regula una veladura o la presión justa del pincel no requieren cálculo deliberado. El cuerpo recuerda a su manera.

La llegada de la imagen digital reconfigura este paisaje. A diferencia de la pintura o la fotografía analógica, la imagen digital es un archivo que debe activarse para hacerse visible. Su existencia es condicional a una interfaz. Boris Groys ha argumentado que la digitalización convierte la visualidad en un régimen performativo donde cada visualización es un acontecimiento de actualización, más cercano a una ejecución que a una conservación (Art Power, 2008; In the Flow, 2016). En términos de memoria, lo digital opera como latencia invocable. No se guarda para después como un objeto estable, se reactiva cada vez.

Bernard Stiegler ofrece la bisagra conceptual: la vida humana continúa por medios no vivos. Las técnicas exteriorizan memoria en objetos y dispositivos que la especie usa para transmitirse a sí misma (La técnica y el tiempo 1, 1994). Esta hipomnesis amplía nuestras capacidades, aunque también puede desentrenarlas si delegamos todo en la prótesis. Marshall McLuhan lo había anticipado en otro registro: cada tecnología es una extensión de los sentidos y, al amplificar una zona, reconfigura el conjunto (Understanding Media, 1964). Georges Didi Huberman sugiere, por su parte, temporalidades no lineales para pensar imágenes y memorias que se encienden y apagan en constelaciones, donde lo anacrónico es productivo (Ante el tiempo, 2000).

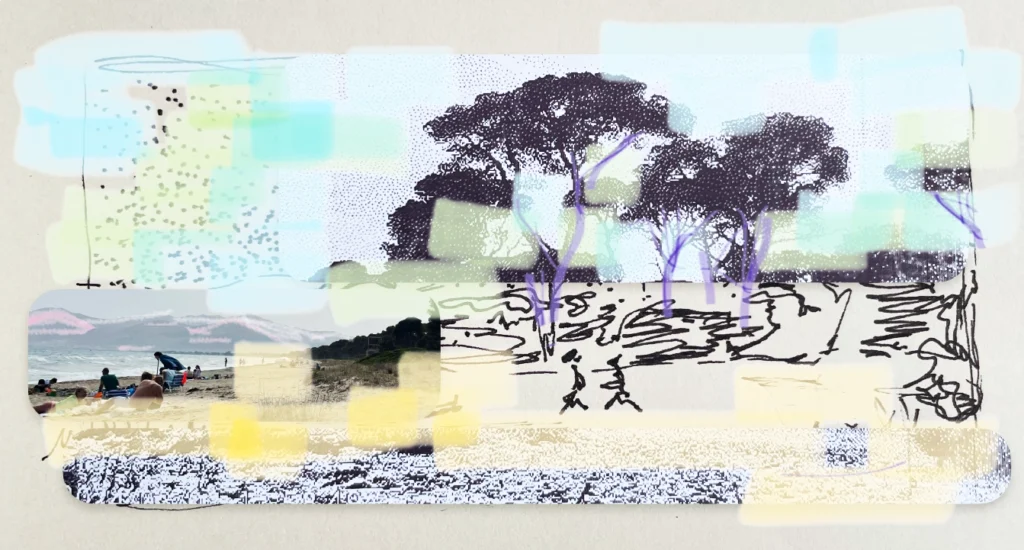

En la práctica artística contemporánea, especialmente en la pintura híbrida, esta comprensión se vuelve operativa. Trabajar con pigmento y píxel, con lienzo y algoritmo, es componer memoria en dos tiempos. Por un lado, la sedimentación corporal de técnicas y hábitos, por otro, la disponibilidad editable de archivos digitales. El artista actúa como un bricoleur de la memoria: convoca pasados visuales, los superpone, los hace chocar con gestos nuevos. Lo importante no es volver intacto al origen, sino producir resonancias presentes que activen el pasado de otra manera.

Pintar hoy no equivale a ilustrar recuerdos. Equivale a poner en relación temporalidades heterogéneas, a encarnar y a ejecutar memoria. Por eso la pintura híbrida no sustituye a la pintura, la expande. El cuerpo deposita, la pantalla convoca, la obra articula.